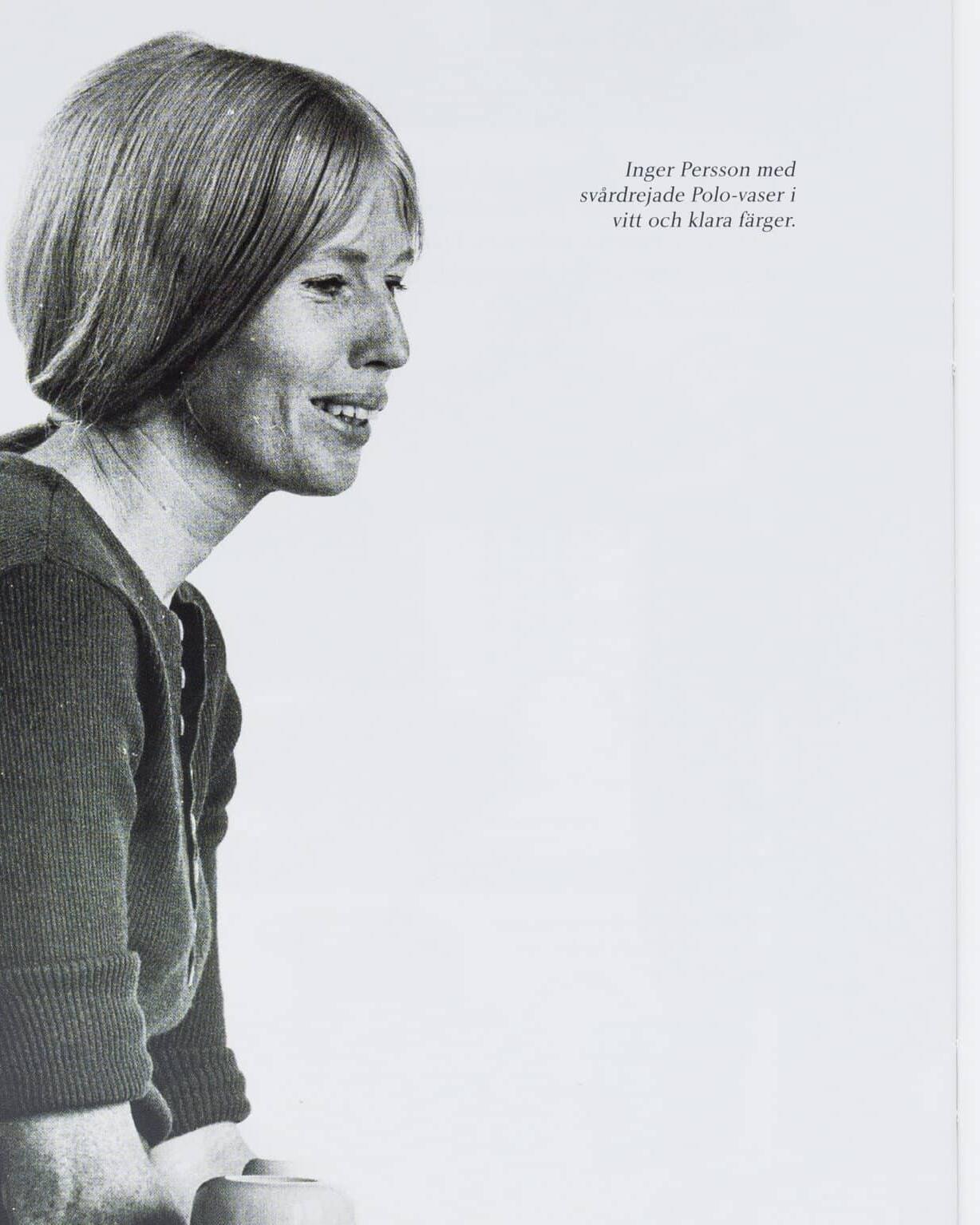

インゲル・ペーション

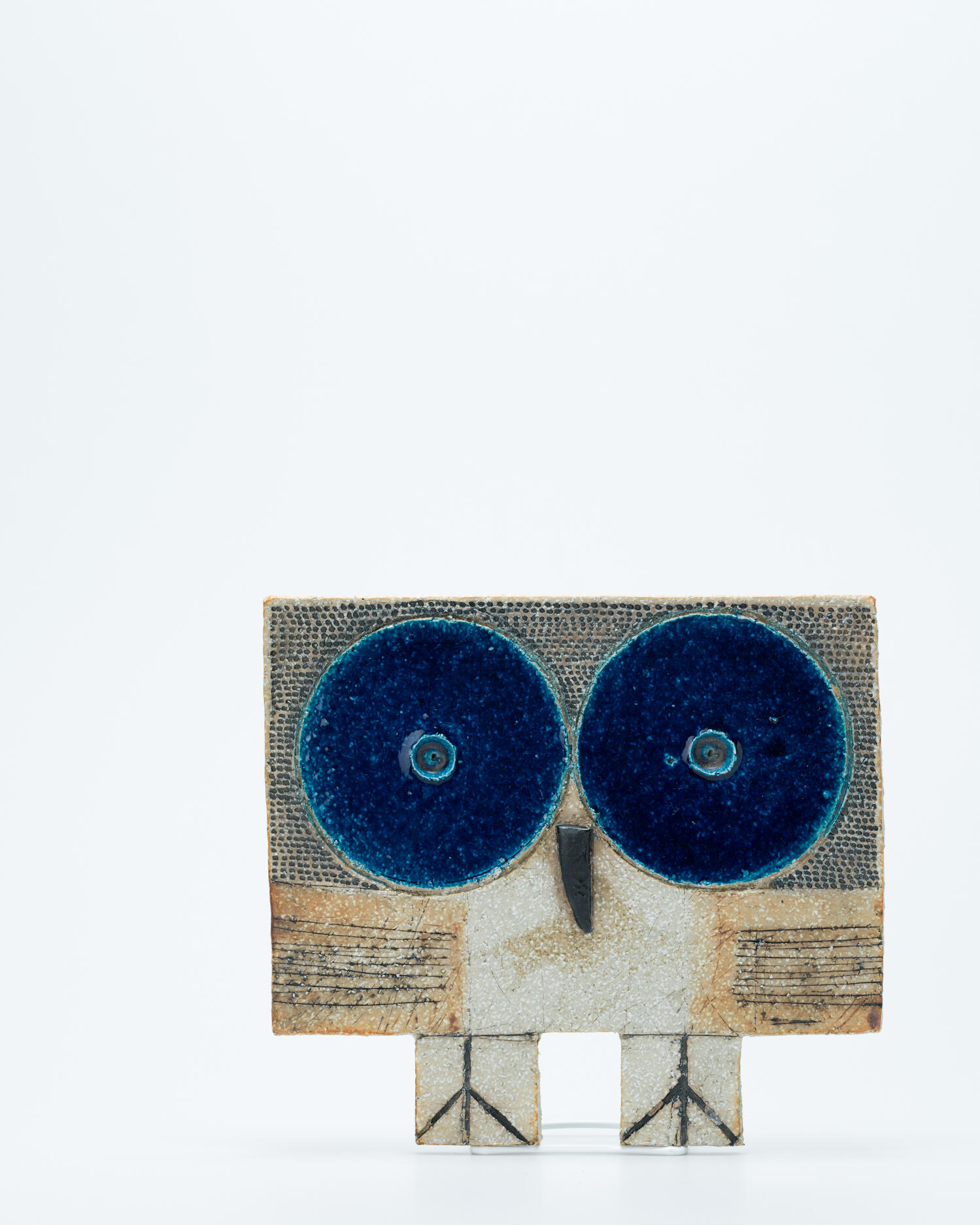

青の釉薬

青は、Inger Perssonが何度も選んだ色でした。

それは、土の力強さや形をいちばん引き立ててくれる色だったのです。派手ではなく、けれど弱くもない。静かに置かれた青が、作品に緊張感と落ち着きを与えていました。

その選び方には、いつも迷いのない意志がありました。

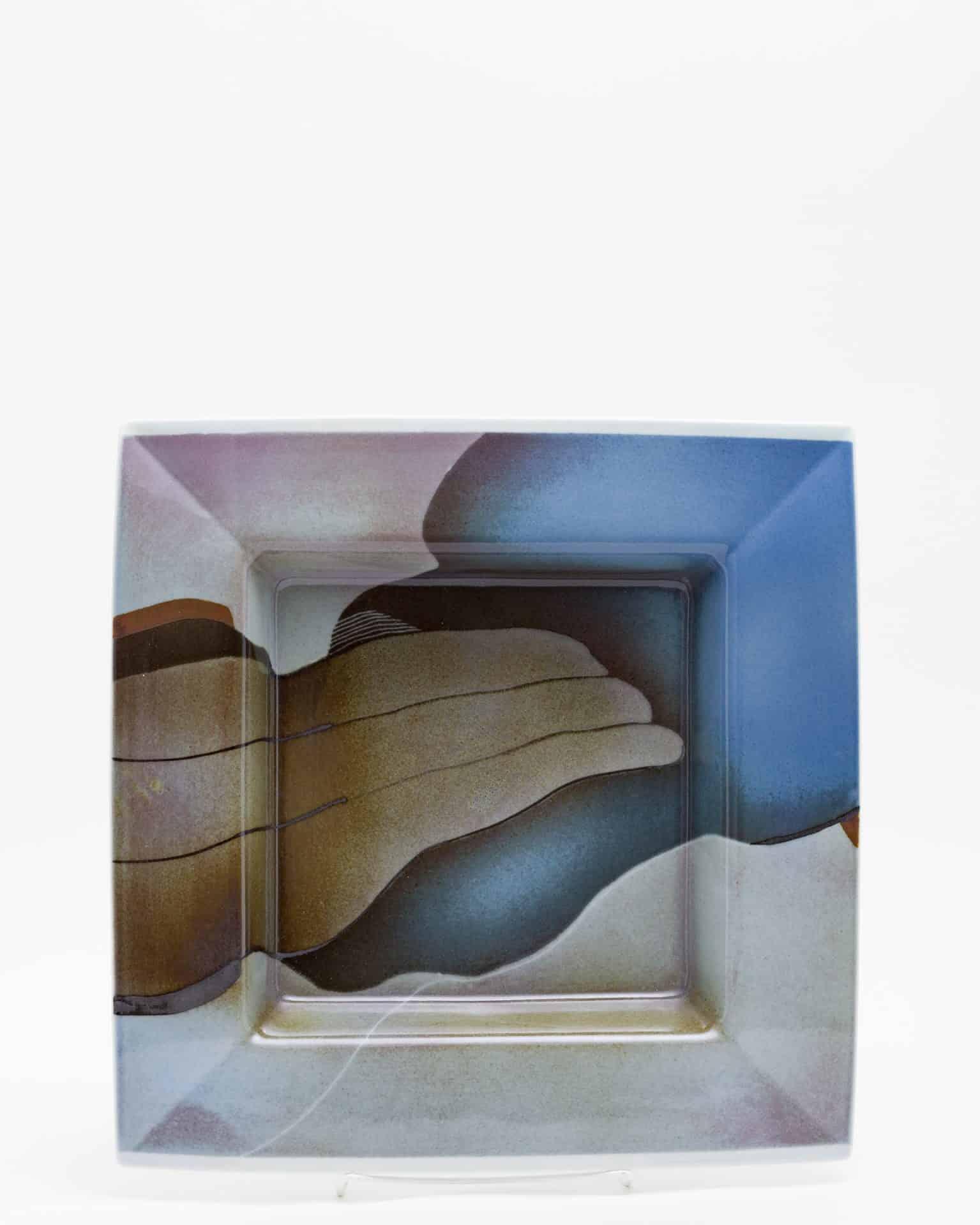

Inger Persson Bowl

¥75,000Inger Persson

¥90,000Inger Persson Bowl

From Sweden

1960s-

静かに置かれた、青

当時の工房では、くすんだ茶や灰の釉薬が“上品”とされていました。そんな中でPerssonは、深い光沢をもつ青を選び続けます。粗い土に置かれたその青は沈まず、形の力強さを際立たせ、作品に静かな緊張を与えていました。

彼女にとって青とは、ただ塗る色ではなく、形と空間を導くための要素だったのです。

青と土がつくる、

静かな造形

Inger Persson Unique Piece

¥250,000Inger Persson wall plate

¥300,000Inger Persson Unique Piece

¥250,000Inger Persson Unique Piece

¥400,000Inger Persson Unique Piece Owl

¥700,000インゲル・ペーションの物語

Inger Persson 1970s

ここからは、インゲル・ペーションという人物の姿を、青という色を手がかりに少しずつ見つめていきます。素材に対する感覚、色に向けた判断、そして暮らしと造形のあいだで揺らがなかった意志──。彼女が釉薬に託してきたものをたどることで、作品に刻まれた構造と静けさの意味が、すこしずつ浮かび上がってきます。

Inger Perssonが光沢のある青を選んだ理由は、単に美しさや好みの問題ではありませんでした。

むしろ、好みで色を選ぶという発想自体を、彼女は持っていなかったように見えます。

同時代の工房では、控えめな茶や灰が「上品」とされていた時代。色を主張することは、しばしば軽さや未熟さとも受け取られかねない雰囲気がありました。Perssonもそうした空気のなかで制作を続けていましたが、選ぶ色はまったく異なっていました。鮮やかで、深く、光を反射する釉薬。なかでも青は、造形に緊張感を生み、土の存在感を引き立てる色として、彼女にとって欠かせないものでした。

雑誌のインタビューで、Perssonは「色彩は、好き嫌いではなく構成の問題だと思っています」と語っています。これは、作品にとって“必要な色”を判断するという姿勢を端的に表した言葉です。見る角度、釉の流れ、素地との関係──色は形を決め、形は空間を決める。Perssonにとって青とは、視覚だけでなく、構造全体を導くための要素でした。

一貫して青を選び続けたこと。それは単なる好みや感覚ではなく、作品を構成するための判断でした。

「彼女は自分の陶芸に、ある種の永遠の若さを吹き込んだ」。

1960年代末、評論家がPerssonをこう評した言葉は、彼女の鮮やかな釉薬が放つ強い印象を端的に表しています。

Perssonは、釉薬と色彩に関して「自分だけの道を行った」とも記されており、同時代のスウェーデン陶芸の中でも特に大胆な色使いで知られていました。周囲が抑制された色を良しとするなかで、彼女は深い青を迷わず選びました。それは単なる反発ではなく、作品の構成を整えるために欠かせない判断だったのです。

この強い色使いが与えたのは、衝撃であると同時に、新鮮さでした。自由で若々しく、しかし緻密さを失わない。評論家が「永遠の若さ」と表現したのは、まさにその矛盾をはらんだ魅力にあったのかもしれません。青の釉薬は、その独自性を最も端的に示す表現でした。

Perssonの青は、スタジオでの一点物から量産のテーブルウェアに至るまで、一貫して彼女の姿勢を映し出していました。用途や制作規模が変わっても、色に向ける眼差しは揺らぎませんでした。

1967年に発表されたティーセット《コレット》では、白い素地に太筆で描かれたコバルト彩が印象的です。量産品でありながら、筆の一振りで置かれる模様には手仕事のゆらぎが残り、器の丸みと響き合っていました。食卓のために用意された器でありながら、その青は親しみや明るさを与えると同時に、作品全体を形づくる要素としても機能していたのです。

強く主張するのではなく、軽やかに寄り添う青。そこに流れているのは、周囲に流されない意志と、作品を成り立たせるための確かな選択でした。Perssonにとって青とは、生涯を通じて、暮らしと造形をつなぐために選び続けた色だったのです。