INTROグスタフスベリで四十年にわたり制作を続けながら、その存在がほとんど記録されていない陶芸家がいます。ボリエ・スコーグ(1923–2006)。スウェーデン陶芸を代表する工房に籍を置き、海外でも個展を開いていながら──その名は、美術館の資料にも図録にも、ほとんど残されていません。1971年、ストックホルム中心部・スヴェリエフセットで開かれた個展では、「銀の石と陶板」が紹介され、社内報でも特集が組まれた形跡があります。80年代末には、ニューヨークやヘルシンキでの個展も確認されています。けれど技法の解説はおろか、カタログすら見当たらない。いくつかの評価の断片と、作品そのものに刻まれた痕跡だけが、いまも静かに息づいています。彼の作品に量産品はほとんど存在しません。初期に製作された陶板3種を除けば、現存するものはすべて、一点ものとみなすべきものです。装飾や構成は似ていても、同じ図案はなく、土や釉薬の質感も一作ごとに異なります。量産に向かないアート性がそのまま形式となり、大量生産から静かに距離を取るかたちで、孤立した作品群が残されました。今回の特集では、そうした彼の仕事から100点を選び、ご紹介します。記録ではなく、現物から読み解くための試みです。あまりに静かに通り過ぎてしまったその足跡を、もう一度たどるために──。

Abstract Forms / 内側から立ち上がるかたち

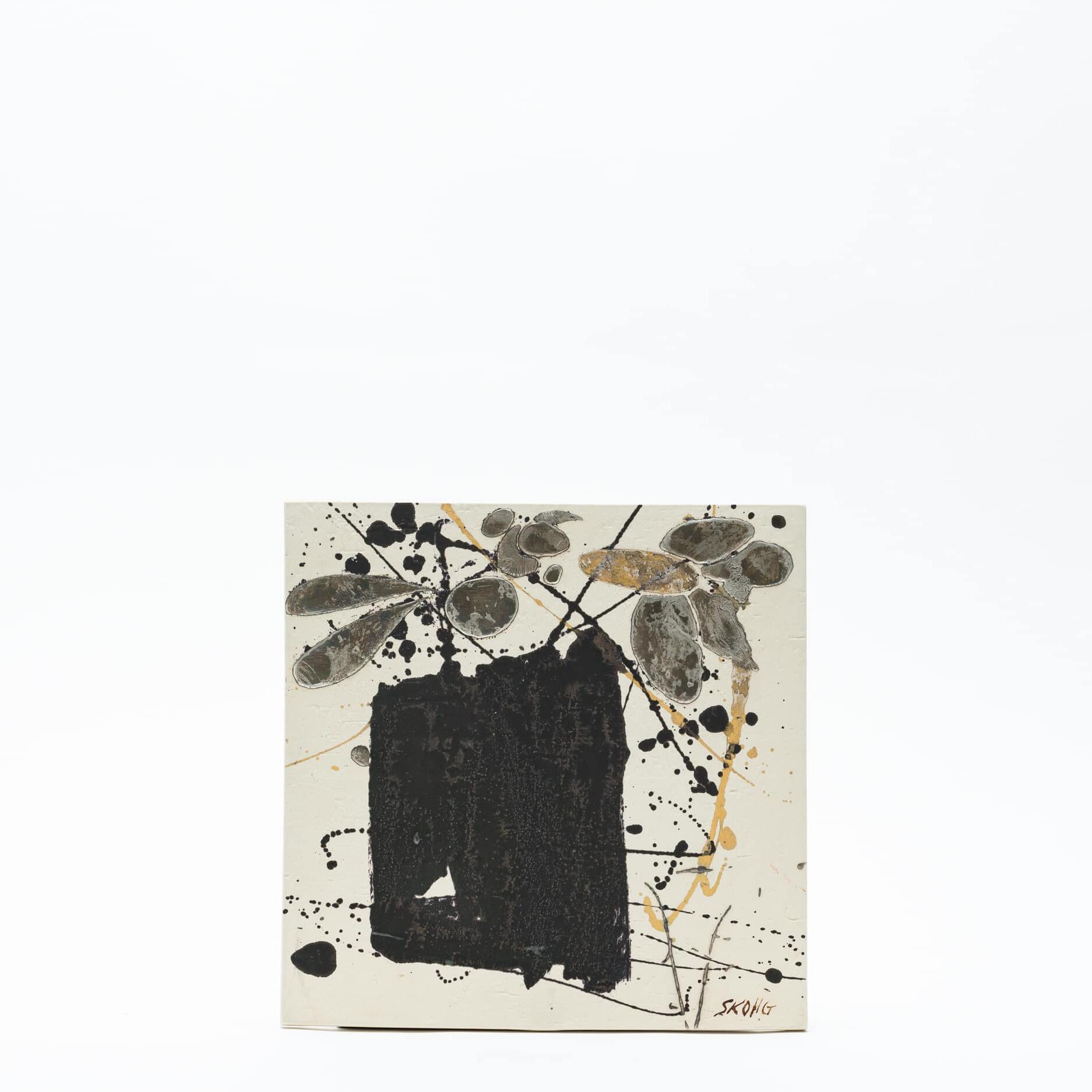

スコーグの作品は、すべてがどこか抽象的です。鳥や花と分かるものもあれば、模様とも構図ともつかないかたちが現れているものもあります。ここでは、かたちの輪郭が曖昧なままに留められた作品群に焦点を当てています。目にした風景や感覚の記憶。それをそのまま写すのではなく、心の中に残った像としてかたちにしたのではないでしょうか。

Flora & Fauna / 鳥と花が語るもの

一方で、はっきりとモチーフが読み取れる作品も数多く残されています。鳥や魚、そして花──いずれも実在の姿に根ざしながら、スコーグの手を経ることで、どこか抽象の側へと歩み寄っています。輪郭は簡潔で、装飾の線は抑制され、それでも存在の強さが滲み出てくる。量産はされず、すべてが一点もの。モチーフの解像度を保ちながらも、毎回異なる表情を見せるのは、かたち以上に「気配」を写し取ろうとしたからかもしれません。そこには、物語よりも静かな観察が宿っています。

五つの静かなかたち

— Five Quiet Forms

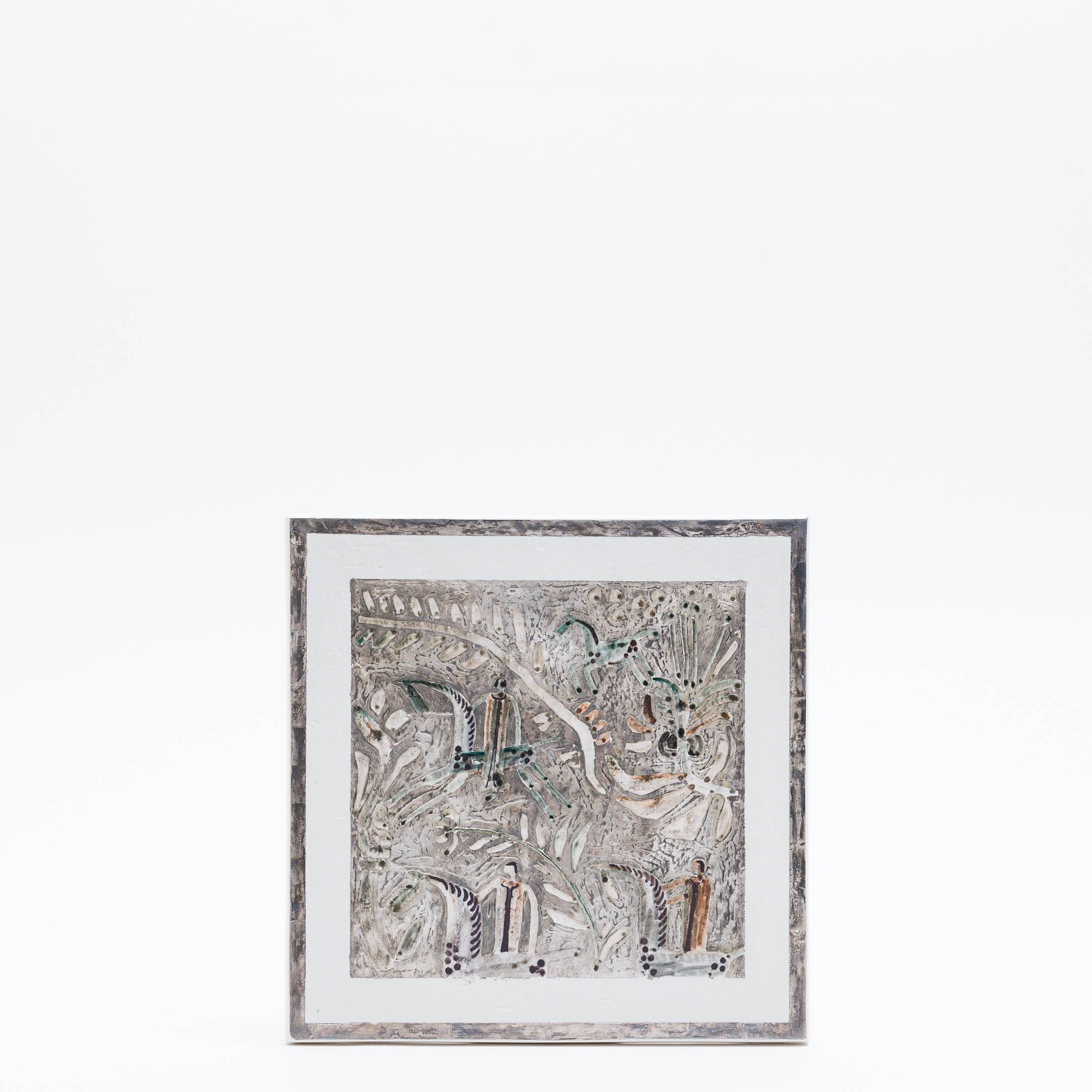

量産されることのなかったスコーグの陶芸。その中から五点を選び、紹介します。図案も質感もすべて異なる、それぞれが一度だけ焼かれたかたちです。

"師から受け継いだ伝統の銀彩技法を、自然の石という新たなキャンバスへ。彼は師の道を継ぎながら、全く新しい芸術を切り拓いた。"

"師から受け継いだ伝統の銀彩技法を、自然の石という新たなキャンバスへ。彼は師の道を継ぎながら、全く新しい芸術を切り拓いた。"スウェーデン国立美術館

"その作品は、まるで古代の記憶を宿しているかのよう。それでいて、驚くほどモダンな輝きを放っている。"

"その作品は、まるで古代の記憶を宿しているかのよう。それでいて、驚くほどモダンな輝きを放っている。"— スウェーデン・デザイン誌『FORM』

"半世紀を経てもなお、その輝きは新鮮な驚きを与える。"

"半世紀を経てもなお、その輝きは新鮮な驚きを与える。"1991年の『FORM』誌第8号

光の風景へ / LANDSCAPES OF LIGHT

作家としての晩年、スコーグはそれまでのストイックな、時に怖ささえ感じさせるほどの厳格な作風から一転します。黒と銀を基調とした緊張感のある世界を離れ、スウェーデンの自然を映す、柔らかく光に満ちた風景画の世界へと向かいました。

多くの偉大な芸術家が、キャリアの最後に辿り着くと言われる「子供の純粋さ」。この変化は、まさにスコーグがその境地へ至った証なのかもしれません。

複雑な構成や観念を削ぎ落とし、ただ美しいと感じるままに、明るい色彩と柔らかな筆致で心象風景を描き出す。そこには、混じり気のない純粋な感情だけが、穏やかに表現されています。

一点ごとに異なる表情を持つこれらの作品は、特定の場所の再現というより、作家の記憶に残る「光の断片」。それは見る者それぞれの心の風景とも静かに重なり、ノスタルジックな温かさで私たちを包み込みます。

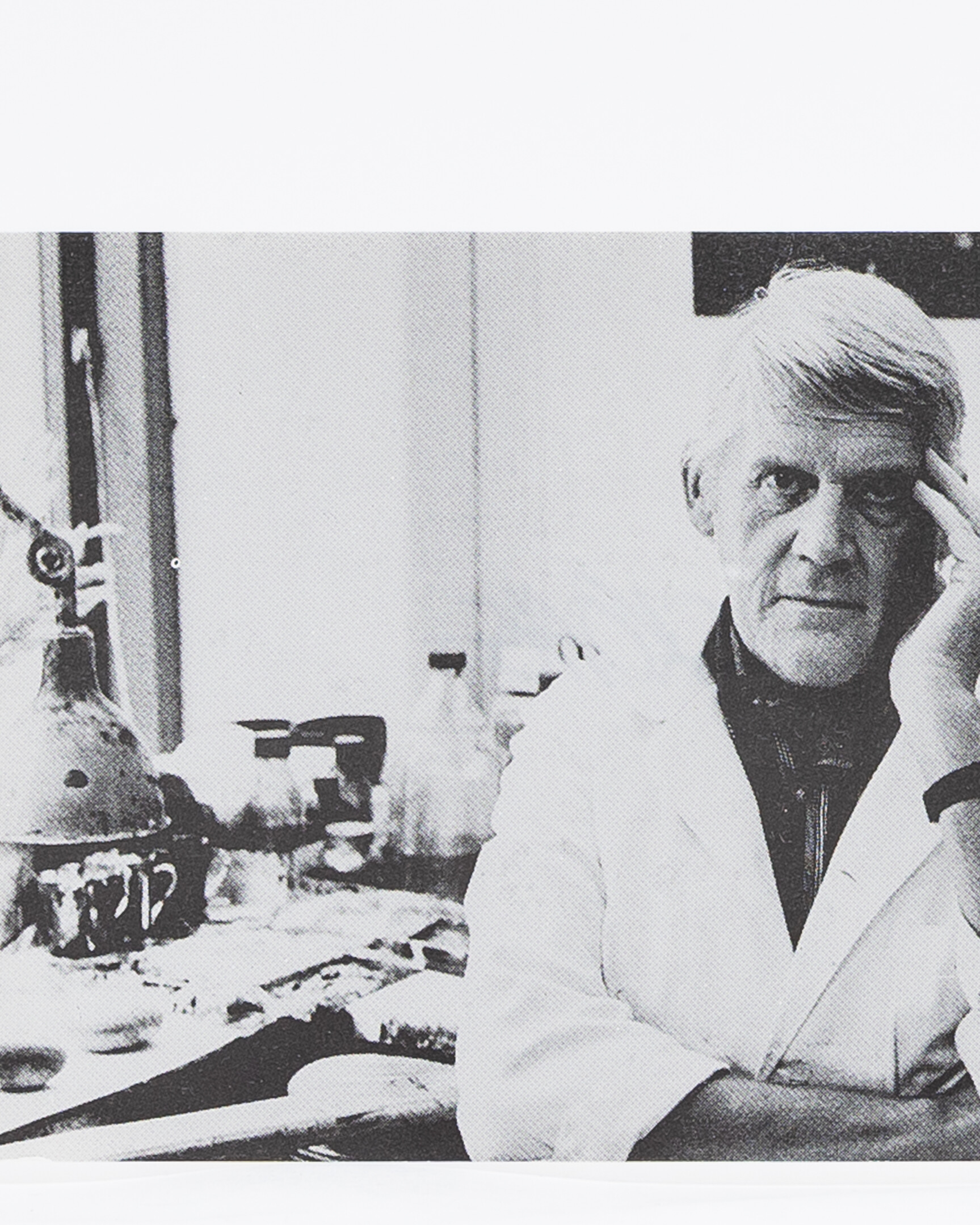

この特集によせてボリエ・スコーグは、他に類を見ない独創性と高い芸術性を持ちながら、その仕事の全貌に触れる機会がほとんどない、稀有な作家です。美術館やギャラリーが氏の作品を体系的に所蔵している例は、私たちの知る限り、世界にも見当たりません。だからこそ、この場所が、皆様にとって彼の類稀な仕事を知る、ささやかな入口となれば、これほど嬉しいことはありません。

師ヴィルヘルム・コーゲから受け継いだ銀彩技法。ボリエ・スコーグは、その伝統を単なる装飾に留めませんでした。釉薬にキルナ産の鉄鉱石やガラス片を融合させ、銀に立体的な表情を与える。自然の石ころさえも、彼の手に掛かれば唯一無二のアートピースへと姿を変えたのです。

しかし、そのように一点制作という姿勢を貫いたからこそ、彼の名は広く知られる機会を失いました。1987年の引退と共に絵画制作へと移行し、銀彩を用いた陶芸が作られることは二度とありませんでした。残されたのは、その技術的な系譜を継ぐ者もなく、歴史の中に静かに佇む、希少な作品群だけです。

Börje Skohg

スウェーデン、レットヴィークにて没(1923 – 2006)

© 2026 Mun stylisti. All rights reserved

Privacy Policy – Cookie Settings