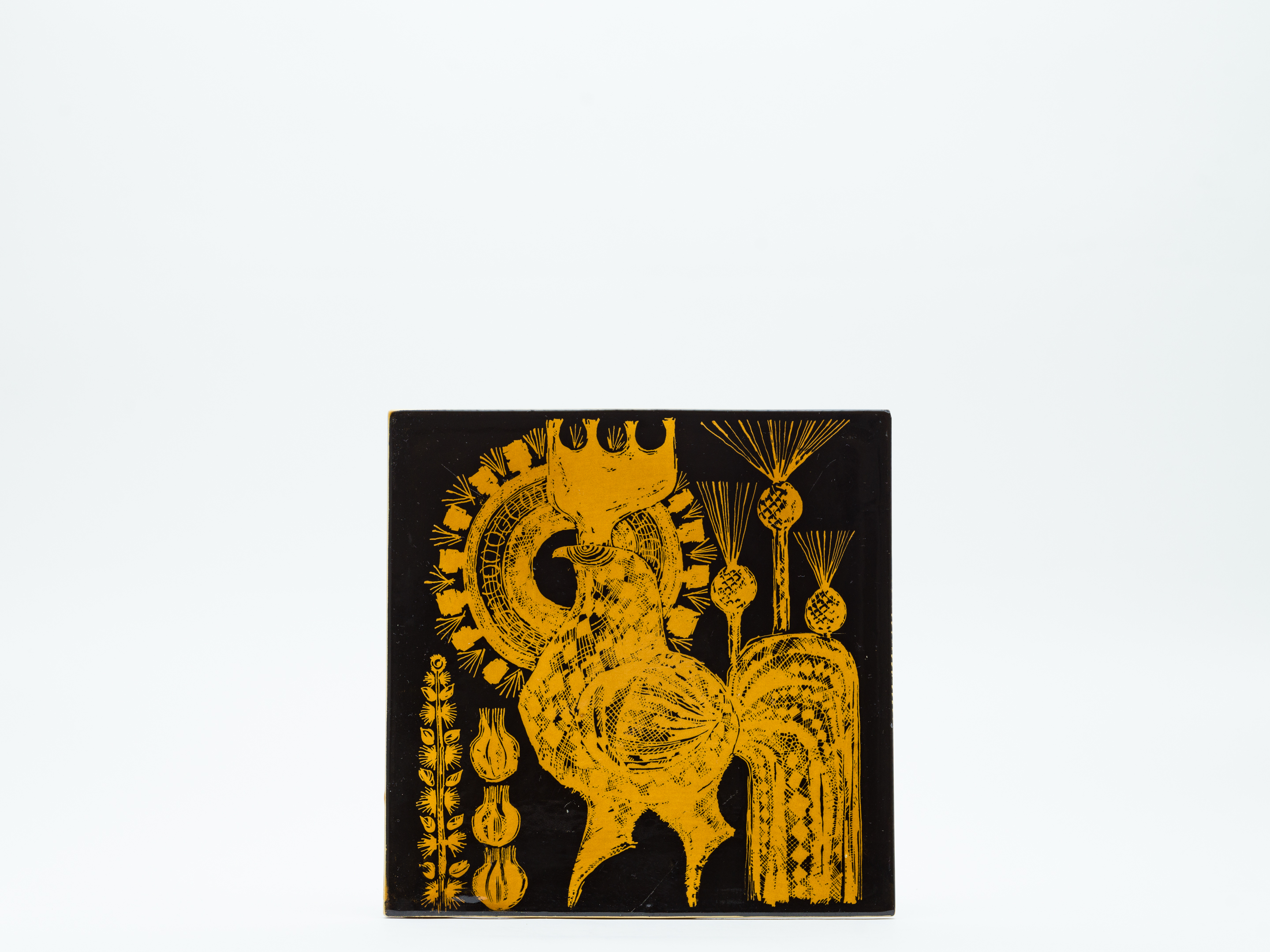

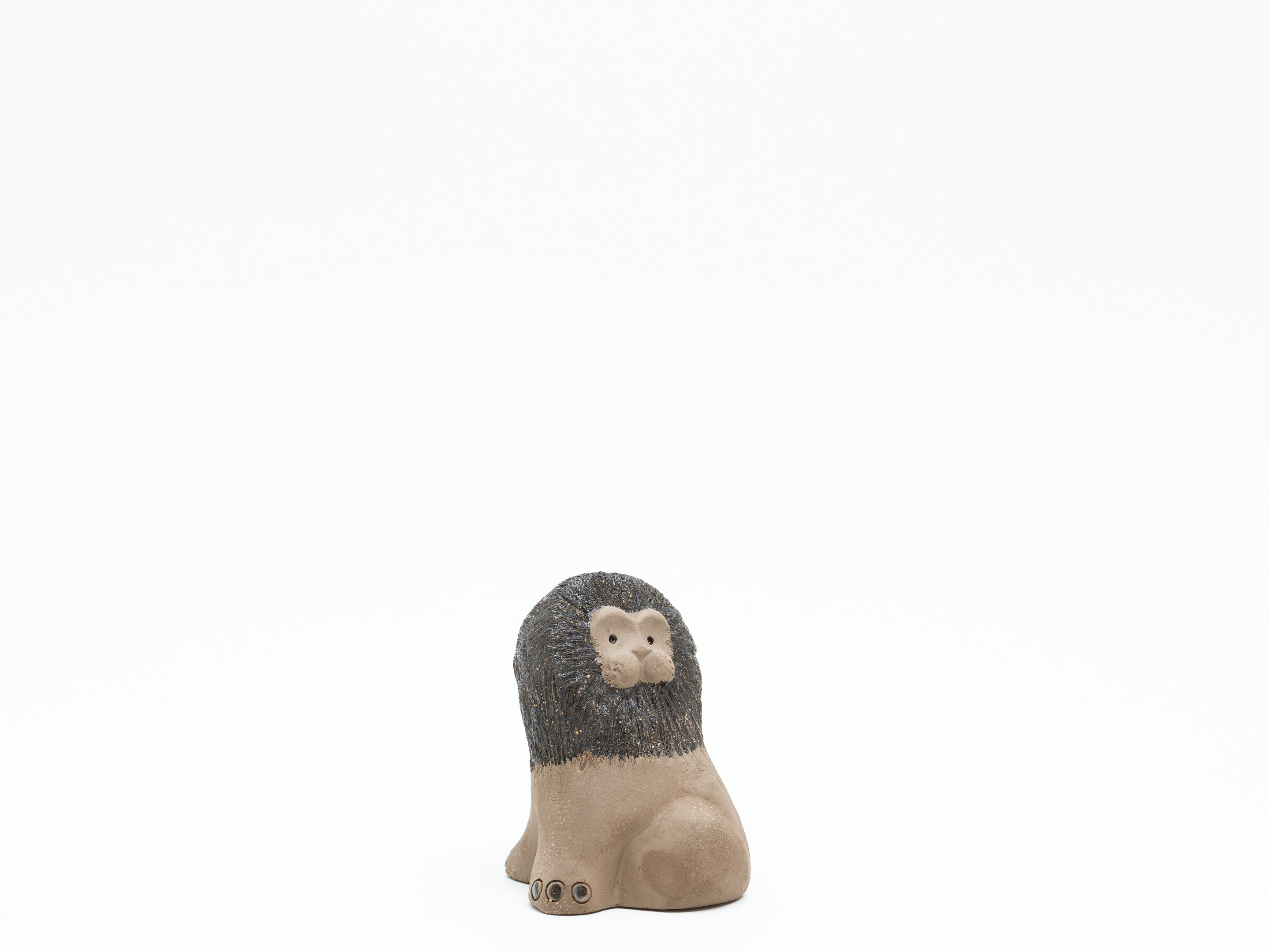

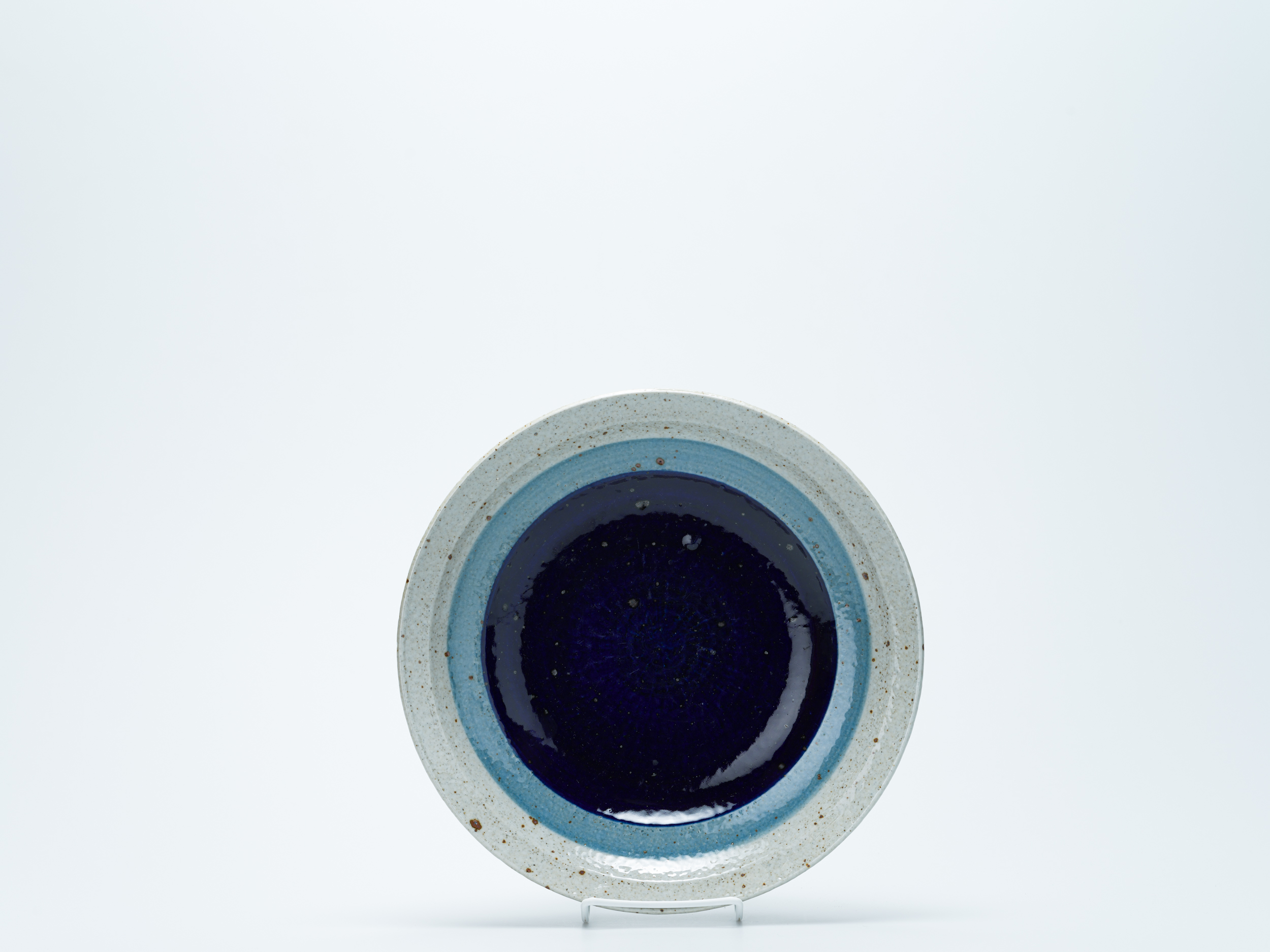

Serial Production

北欧ミッドセンチュリーの〈良質な量産品〉

1950-70年代の北欧では、量産品という言葉には今とは少し違う響きがありました。合理化を進めながらも、工程の奥には必ず職人の手があり、そこに宿る感覚が形や釉薬の揺らぎとして残されていた時代。大量に作ることを目的とするのではなく、家庭に"美しい日常"を届けるための“標準品”を真剣に生み出していた時代です。ArabiaやGustavsbergでは、デザイナーが工房に常駐し、技術者と同じフロアで仕事をしていました。スケッチがすぐに技法へ、技法がすぐに形へと移り、実験室の成果が日常のプロダクトへ自然に流れ込む。スタジオと工房がほぼ一体となった環境だからこそ、量産品にも揺るぎのない美意識が通っていました。型によって形をそろえつつ、釉薬のかけ方や細部の仕上げは手で行われる。均質さと個体差が共存する、今となっては珍しいつくりです。製造から数十年が経った今でも、釉薬の厚みや土の重みが損なわれないまま残るのは、当時の製造ラインが“早さ”よりも“確かさ”を優先していた証拠でしょう。デザイナーと職人のあいだには上下の差よりも、同じ机を囲む仲間に近い空気がありました。アイデアは工場の現場で磨かれ、職人の判断が形の最終的な表情を決めることもある。こうした緊密なやり取りが、量産品であってもどこか自由な手触りを残しています。この背景には「より美しい日常品を(Vackrare vardagsvara)」という思想があります。美しさは特別な場所だけのものではなく、家庭の日々の中に置くべきもの。その考えを現実にするために、“手に届く価格”と“丁寧なものづくり”を両立させようとしたのが、当時の北欧の工房でした。現在の多くの量産品とは異なり、80年代以降の海外移転前、北欧の工房でつくられていた最後の時期のものです。職人の判断が介入し、土や釉薬に厚みがあり、表情にわずかな差がある。そうした仕様そのものが、すでに量産品の枠を越えています。今回集めた作品は、そうした“良質な量産”が成立していた時代のもの。美術館でしばしば展示されるのは、その完成度がデザイン史の中で確かな位置を占めているからです。特別な技巧を誇るためではなく、美しい日常をつくるために真剣に設計されたもの。その静かな思想を、ぜひご覧ください。